SCULTURA, un'altra storia

SCULTURA. Un'altra storia, un'altra definizione.

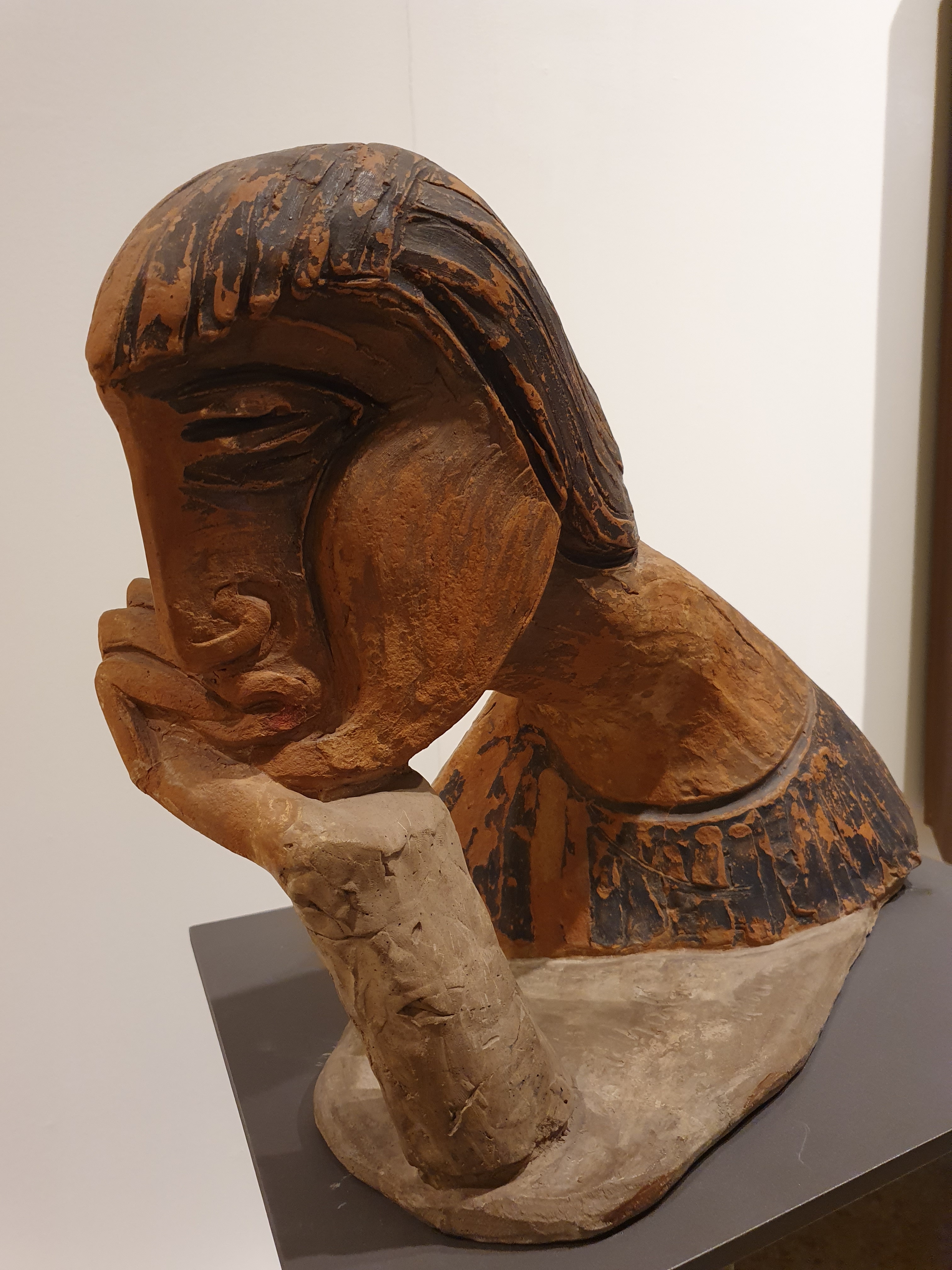

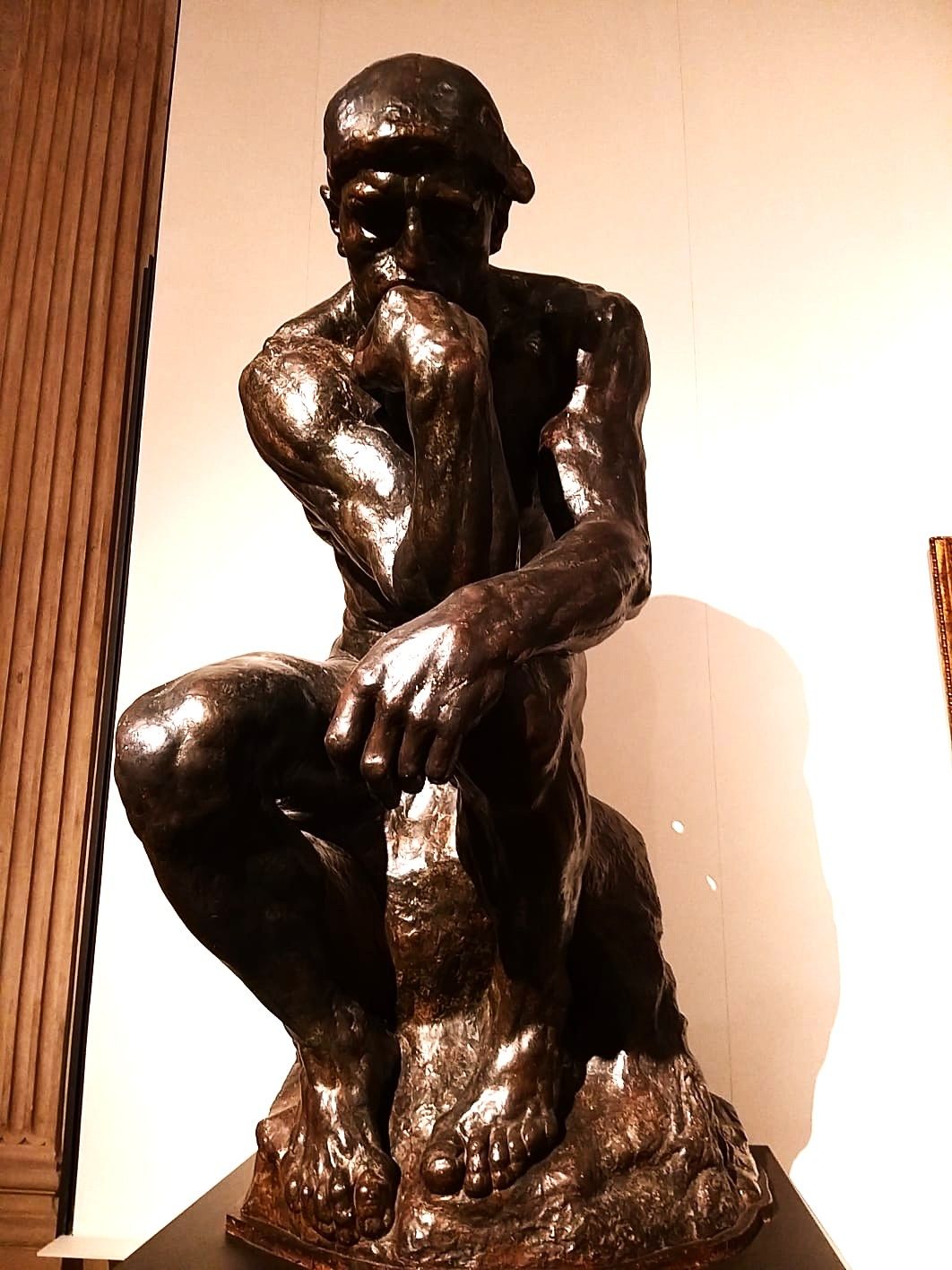

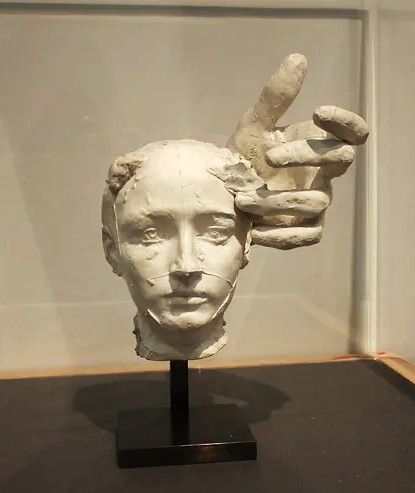

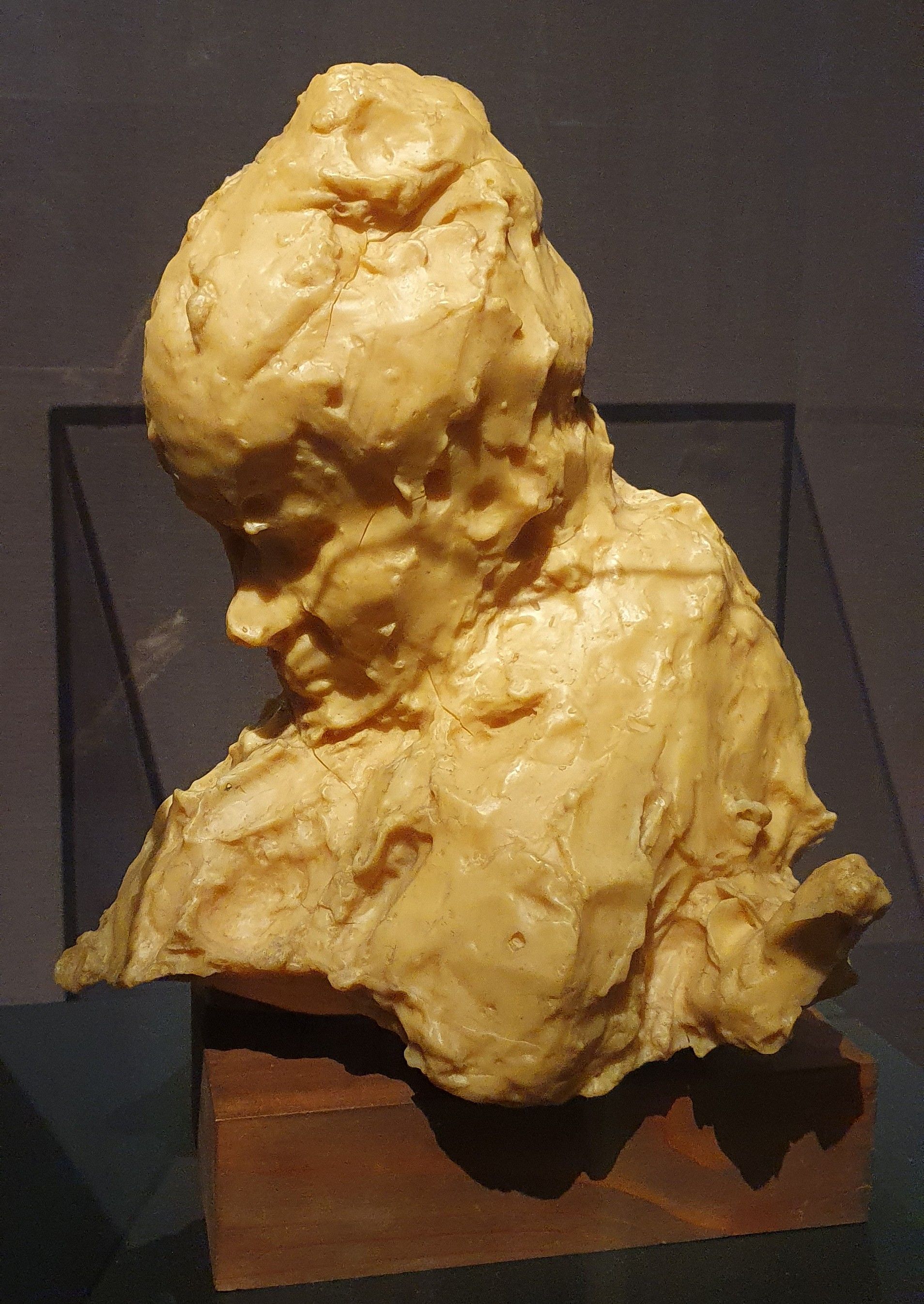

La scultura sembra subire un “male oscuro” che pare portarla alla sua fine con la perdita di senso, da una parte, e dall'altra col tentativo di rinnovarsi dentro la tradizione, ma per ciò stesso questo ritorno ad una nuova figurazione ne segna il suo inizio e non la sua fine. Il Novecento è stato il secolo “breve”, oltre che per la storia umana, anche per le arti. Una analisi perfetta la fecero Germano Celant e Pontus Hulten con la mostra Arte Italiana-Presenze 1900-1945 nel 1989 a Palazzo Grassi in Venezia. Mostra in cui si evidenziava la “compressione” subita dall'arte grazie all'intervento massiccio delle Avanguardie artistiche che cambiarono i “connotati” estetici alla pittura ed alla scultura grazie al mutato uso dei materiali non più tradizionali che solitamente componevano queste espressioni creative. Vorrei proporre quindi un'indagine "indiziaria" su questo suo mutamento interno. E per fare ciò penso si debba guardare alla storia della scultura non con l'occhio delle categorie estetico artistiche dello "spirito del tempo", o delle scuole storiche che si creano attorno a personaggi più o meno forti, bensì a volo d'uccello come se la storia della scultura non avesse rotture epistemologiche fra stile e stile, ma che tutto fosse frutto della medesima unità storico/artistica. Quindi leggere il suo svolgersi all'interno di un filo linguistico, dentro le avanguardie del Novecento, che si evolve continuativamente sapendo, oggi, che il suo cosiddetto "male oscuro", cioè il suo non essere più canone estetico, sta nel suo mutamento quale virus che si evolve continuatamente per esistere. Così la scultura cambia e sembra non finire mai. Un'altra considerazione va posta agli occhi del lettore e cioè che è sempre stupefacente come mai la scultura si sviluppa di più in un Paese, mentre in un altro non si affaccia neppure alla storia. Si guardi ad esempio all'Illuminismo, esso è tutto francese. Il Pietismo e L'Idealismo nascono e si sviluppano in Germania. Il Melodramma, l'Opera, è essenzialmente italiano. Il Romanzo dell'Ottocento è quasi completamente russo. Perché succede questo? Rodolfo Guzman Toledano* è un epigenetico messicano che si interessa d'arte e sostiene che la cultura si eredita nei geni e poi si sviluppa orizzontalmente nel contesto sociale. Se pensiamo alle famiglie di pittori come Jacopo da Bassano e i suoi 8 figli, così di Domenico Tiepolo e dei suoi 9 figli, ultimo Gian Battista Tiepolo, allora come dar torto all'ipotesi di Rodolfo Guzman?! Ma veniamo a Noi. Oramai è noto che fino al 1948, circa, l'arte è essenzialmente europea, dopo questa data nel secondo dopoguerra vede lo spostarsi dell'arte verso gli USA. Due i motivi: molti artisti all'ascesa del Nazismo scelsero gli Usa, quale rifugio alla barbarie europea, ponendo il seme dell'arte, e, dall'altra molti artisti americani avevano combattuto in Europa e in Italia, e se ne erano innamorati tanto da ritornarvi alla fine della Guerra stabilendovisi. Vedi i casi di George Brecht in Germania, e di Cy Twombly a Roma, ad esempio. Ora, guardando allo sviluppo della scultura europea bisogna partire dalla vicina Francia a fine Ottocento. Qui operano Antoine Bourdelle, Aristide Maillol, e Auguste Rodin. Bourdelle è il più espressionista, mentre Maillol è il più giocoso, pieno di rotondità della carne da farne un piacere per gli occhi; il terzo: Rodin, è il grande. Egli è detto il Michelangelo francese. La Porta dell'Inferno è la sua summa, ma la sua più potente scultura è quella di Balzac. Dopo averlo ritratto, più volte, nella sua forma panciuta con mani davanti e dietro e non esserne soddisfatto, ha l'intuizione di chiudere questo corpo dentro una vestaglia che tocca terra e ne fa una piramide con piantato in cima un testone cappelluto che diventa un gigante. Si ritiene, però, che sia debitore per i suoi marmi alla grande scultrice Camille Claudel, sua amante, poi dimenticata per 30 anni in manicomio. Credo che il ricordo di Lei lo abbia perseguitato tanto che egli lascia una scultura su di lei composta dal calco del viso al cui fianco è attaccato il calco di una mano. Una composizione strana per l'epoca che ricorda un assemblaggio moderno dal sapore surreale dove, eliminato il corpo, resta il gesto ed il sorriso della scultura. Ed è in questa Parigi, del primo Novecento, che si addiviene ad una nuova concezione del ritratto, proprio grazie a questa scultura di Rodin. Picasso, Modigliani, Soutine, Matisse ne sono la testimonianza. Poco dopo un rumeno, dentro una baracca nel cuore di Parigi, liscia i suoi lavori rendendoli astratti e inventa la "colonna infinita" che ricorda le colonne lignee delle chiese rumene dove lui crebbe bambino e da dove proveniva, costui è Costantin Brancusi. Amico dell'italiano pittore e scultore Amedeo Modigliani. È uno strano intreccio quello della scultura fra le due guerre e Parigi ne è il centro. Si intrecciano esiti del Cubismo, del Futurismo, del Costruttivismo russo e del Dadaismo che si incrociano col Razionalismo De Stijl e del Vorticismo con scambi di esperienze di uso delle tecniche e soprattutto di fusioni estetiche. Il Cubismo diventa Cubo Futurismo e vede il Futurismo esplicitarsi in Inghilterra nel Vorticismo, grazie ad Ezra Pound, con Jakob Epistein e David Bomberg, ma pure con il francese Henri Gaudier-Breska. A Parigi operano gli scultori cubisti Jaques Lipchitz, Alexander Archipenko, ucraino, che dopo studi ed esposizioni in Russia si ferma a Parigi. L'uso di materiali innovatori trova senso nelle opere dei fratelli Anton Pvsner e Naum Gabo, firmatari del Manifesto Realista a Mosca con Malevic e Kandinskij, che useranno negli anni venti: metalli e plexiglass per le loro sculture. Non lontani dalle sculture progetto di Wladimir Tatlin, e dagli assemblage di Jvan Puni (origine italiana), animatori del Costruttivismo Russo che ha propaggini fin dentro al Bauhaus con Kandinskij. Quindi Parigi, Roma, Weimar sono il crogiolo della scultura europea. Fra gli italiani a Parigi il nostro Medardo Rosso è in parallelo con gli Impressionisti e si misura con Rodin, che non lo ama, ciò nonostante, la sua è una scultura della luce, non della forza, e pure il materiale che spesso egli usa è legato alla grazia della mano e della luce, essendo cera! Parigi nel 1915 vede una mostra di scultura futurista di un italiano già noto nel milieu parigino: Umberto Boccioni. Di questa mostra di cui si favoleggia non sono rimaste che due sculture: Forme uniche della continuità nello spazio (1913) e Linee e forze di una bottiglia (1912). Se la prima può essere "confusa" con una scultura cubista, in quanto gira attorno alla figura umana che cammina, è nella seconda che la scultura fa un salto di qualità quando si espande e si allarga verso la periferia dello spazio in maniera centrifuga. Qui la scultura apre al mondo scultoreo una nuova dimensione che d'ora in poi non sarà più monumentale, ma fatta di "linee forza" che si espandono fino ad occupare lo spazio circostante. Sempre nel 1915 egli farà un'opera sorprendente Dinamismo di un cavallo in corsa+Case (1915), ora alla Guggenheim di Venezia. Qui Boccioni usa legno, lamiera di metallo, viti e colore. Ciò apre un mondo nuovo alla scultura che Picasso, come vedremo, userà in maniera spregiudicata conducendo la scultura verso il suo "non senso". Fra le due guerre mondiali un altro italiano renderà grande la scultura: Arturo Martini che, seppur espressionista, stira i corpi in posizioni strane e le sottrae alla dinamica della fisicità per sottometterle alla visione psicologica dell'inconscio. Il Cubo-Futurismo lascerà propaggini e troverà legami artistici pure nel dopo Guerra. Gli anni Cinquanta saranno fertili per l'arte europea: Esistenzialismo e Informale saranno nutrimento per gli artisti. Eduardo Chillida in Spagna comporrà opere "nodali" con ferri e marmi a volte con intrecci di materie luminose come l'onice. O, l'austriaco Fritz Wotruba con la sua scultura fatta di comparti geometrici. Henri Moore troverà nelle sagome dei dormienti della metropolitana londinese, durante i bombardamenti tedeschi, le linee per una scultura fatta di ricordi del corpo umano sempre liscio e in contorsioni surreali. Da noi, in Italia, Pericle Fazzini, Francesco Messina, Marino Marini e Giacomo Manzù riprenderanno il ripensamento del corpo umano e della sua bellezza, mentre Lucio Fontana dopo una fase figurativa, al rientro dall'Argentina, si allontanerà dedicandosi ai suoi "Ambienti" di luce al neon. Ciò fa da ponte ad una concezione astratta della scultura liberata dal Cubo Futurismo e legata più ad un'astrazione geometrica che occupa lo spazio; ed ecco apparire Pietro Consagra, i fratelli Basaldella Dino e Mirko, ma pure i Pomodoro Arnaldo e Giò, assieme ad Umberto Mastroianni ed ai suoi ingranaggi. In chiave laterale Leonardo Leoncillo inserisce nella scultura la ceramica e la terra refrattaria facendone un materiale pregiato e nobile. Fausto Melotti con tondini di ferro e lamine ramate, forse memore del Progetto per un monumento a G. Apollinaire di Picasso, adorna il vuoto di essenze fragili dal carattere musicale. Questa corsa alla purezza porterà in seguito alle sculture di Eliseo Mattiacci e Mauro Staccioli. Mentre l'Arte Povera vedrà un'esperienza scultorea installativa, salvo il radicalismo naturalista di Giuseppe Penone con lo svuotamento dei suoi enormi tronchi di legno. In Francia Germaine Richier e Alberto Giacometti sonderanno il post-guerra, degli anni Cinquanta, dentro una sensazione esistenzialista del "non" futuro e roderanno la carne scultorea a favore dell'essenziale, dello scheletrico che si fa interiorità. Abbiamo sin qui appositamente trascurato un gigante dell'arte, amato e odiato nel contempo per le sue eclettiche capacità di riuscita in tutto quel che toccava, quasi un re Mida, dal nome di Pablo Picasso. Scultore costui? Direi di sì, a piena ragione. Curioso com'era, Picasso ha di certo visto il Museo Rodin di rue Varenne in Parigi. Ed ha di certo potuto notare la composizione di Rodin dedicata all'ex amante e collega Camille Claudel con l'avambraccio attaccato alla testa. Introiettando questa modalità moderna, tipica del collage, qui però scultoreo. E in una di queste sue prove scultoree Tete de Femme del 1931 usa la stessa modalità compositiva. Egli passa dal tutto tondo alla Maillol, vedi il Buste de Femme (1931) dedicato ad Apollinaire, al "montaggio" dei "pezzi" collegati ad una visione surreale. Egli scriverà teatro alla maniera surrealista. E tramite questa pratica viene acquisendo il seme di una scultura non più monumento, non più essenza di espressione esistenziale in sé, bensì munita di una ironia che rompe col buon gusto della visione formale, creando così un’attenzione morbosa verso la banalizzazione dell'opera considerata oramai "cosa" normale, o "cosa" da tutti i giorni. Da qui inizia la fine della scultura intesa tradizionalmente: dalla sua facilità esecutiva, dalla sua formazione per scelta, come vedremo, di materiali selezionati del vivere quotidiano: ceste di vimini, automobiline etc. Da ciò deriva la perdita dell'aura statuaria che a sua volta implicava la scultura monumentale e la concezione del canone greco. Picasso guarda alla "negritudine" ed alla semplificazione geometrica. Egli come Boccioni tende a muovere la scultura, ma mentre il Nostro invade lo spazio, Picasso destruttura l'opera e la rimonta in un blocco diverso linguisticamente. Si guardi a Boteille de Bass (1914) e a Boteille d'anis del Mono (1915) qui al contrario di Linee e forze di una bottiglia (1912) del Boccioni che si allarga allo spazio d'intorno, in Picasso resta un blocco cubista fisso, pure se scomposto. Semmai è in Violon (1915) e in Verre et paquet de Tabac (1921) che egli muove un attacco dissacratore alla scultura in quanto nella didascalia ci rende edotti sui materiali, non più bronzi e marmi, elementi nobili, bensì lamiera tagliata, piegata e verniciata! Qui siamo alla carrozzeria! Inoltre, l'appiattimento, lo schiacciamento che queste due opere subiscono, darà adito poi a Carl Andre, artista americano, di "smontare" la scultura da oggetto a piano geometrico. Quasi fosse una scatola qualsiasi che un bambino o adulto si diverte a scollare e la rende piana come una superficie geometrica disegnata su di un pavimento, vedi Untitled (1958/1963). Carl Andre porta a compimento l'azzeramento della scultura quale volume per stenderla su di un piano minimalista e concettuale in cui, nel nostro camminarvi sopra, è dato da ricostruire l'immagine del volume. Il germe di questa tabula rasa sta già in Picasso e proseguirà nella sua destrutturazione della scultura con Guitare del 1924, a cui aggiungerà oltre alla lamiera una scatola di latta. Mentre in Figure del 1931, progetto per un monumento al poeta amico Apollinaire, userà fil di ferro e lamiera. Userà pure ceste di vimini per le pance delle sue Capre, automobiline per costruire facce dei suoi animali. Insomma, la "leggerezza" della scultura qui introdotta informerà probabilmente il nostro Fausto Melotti. Picasso in altre sculture, dal titolo anch'esse di Figure del 1931 e del 1935, userà fil di ferro con barre metalliche nella prima, mentre nella seconda userà dei mestoli combinati con spago, legno e chiodi, arrivando all'apice dell'annientamento scultoreo combinando due semplici elementi di bicicletta: un manubrio posto sopra un sellino di cuoio dando così vita ad una immaginifica Tete de Taureau (1942). Da questo artista onnivoro, dalla mente combinatoria e surreale già cubista, nasce la scultura moderna la quale, mentre da noi in Europa si evolve su se stessa fino a scarnirsi con Giacometti, essa in America godrà di grande fortuna aprendo a correnti contemporanee come il Minimalismo e il Concettuale. Se con Alexander Calder ciò che era pesante in scultura si renderà leggero, pure volatile, e girevole come in una giostra di parti sospese in un equilibrio atmosferico; David Smith, Mark di Suvero porteranno avanti nelle loro travi in ferro l'idea di una scultura astratta che ci sorprenderà, poi, in volute curvilinee nella scultura di Bernar Venet, già concettuale, per la Francia, e da Richard Deacon per l'Inghilterra. Il caso della Louise Nevelson, scultrice astratta con i suoi cunei di legno che compongono a volte composizioni su un piano, rende l'idea scultorea al femminile quale tessuto giocoso e femminino. Claes Oldenburg e George Segal renderanno morbida e vuota la scultura con la riproduzione Pop degli oggetti in gomma e lattice da parte di Oldenburg, mentre George Segal la gonfierà di vuoto con i calchi in gesso di figure umane. Se Kurt Schwitters con i suoi Merz Bau si era costruito una caverna in cui ripararsi, Christo e Jeanne Claude nasconderanno l'evidenza del monumento ricoprendolo per darci l'idea del monumento-paesaggio da riscoprire. Jean Tinguely dalla Francia porterà le sue "macchine inutili" che tramite il movimento propongono l'idea di una scultura macchinica senza fine di per sé stessa. Così la sua compagna Niki de Saint Phalle con le sue bambole gonfie e ludiche che ripropongono una scultura alla Maillol quale "macchina" dei nostri desideri. Famosa la sua scultura del corpo femminile da cui si entrava dalla parte genitale Hon/Elle (1966). Richard Serra con Bob Morris, minimalisti per logica, sceglieranno l'uno il ferro con i suoi tortuosi percorsi e l'altro il feltro per le sue morbide costruzioni recuperando il concetto del "duro" e del "molle", concetti cari a Salvador Dalì e al suo pensiero critico paranoico. Tony Cragg e Richard Long, inglesi, muovono dall'idea della Land Art. Long con percorsi di pietra che ci legano alla terra. Cragg, usando oggetti di scarto, ricostruisce composizioni contenenti altri oggetti, come in un’esplosione di cui si tenta la ri-costruzione dell'oggetto esploso. Dennis Oppenheim, americano con inizi di Land Art, muoverà verso un "non senso" in scultura, cioè verso una tensione della costruzione psicofisica della scultura che avrà fine, più che valore, all'atto della conclusione decisa dall'artista. Qui la scultura assume una radicalità politica che porta in sé la decisione ultima, al di là di chi la guarda, anzi esclude lo spettatore; egli pone la scultura come elemento abreativo di frattura psichica. Gilbert & George, inglesi anche se uno è di origine italiana, assumono pose dialettiche nelle loro performances dove uno di fronte all'altro, vestiti alla stessa maniera, a volte pure dipinti il viso e le mani con colorazioni bronzee, fingono di essere scultura. Rimandando all'inganno del corpo la fluttuazione mentale dell'immagine. Pure loro assumono su sé stessi la fine della scultura come mezzo sociale, o come mezzo di scambio culturale, o di monumento sostitutivo. Si pensi ai monumenti ai Caduti delle Guerre che ornano le piazze del mondo. C'è una speranza che la scultura ritorni al di là delle nuove figurazioni alla Giuliano Vangi o alla Peter Demetz che tendono rinnovare la "tradizione" italiana? Credo di sì pensando all'opera umanamente complessa di Giulia Cenci e della belga Berlinde De Bruyckere. La rinascita sembra essere comunque europea grazie ad uno sciamano dell'arte, Joseph Beuys, tedesco per nascita, ma rinato dopo la salvezza fisica avvenuta nella Seconda guerra mondiale. Caduto in Crimea con l'aereo, uno Stuka, dove era mitragliere; moribondo, fu salvato da nomadi tartari che lo cosparsero di grasso animale e poi coperto di feltro. Ciò gli salvò la vita e questi due materiali entrarono a far parte della sua arte. Ed è sua l'idea di "scultura sociale", in cui Beuys si serve di materiali invisibili, quali le parole, gesti, suoni, e comportamenti, al fine di attuare una nuova relazione tra esseri umani, in grado di innestare riflessioni e accendere la creatività. Come scrive Harald Szeemann: "Le sue sculture non sono infatti visualmente concepibili, si possono comprendere solo con l'intuizione, sono organi sensoriali del tutto diversi; nella sua scultura ci sono categorie prima mai esistite." Di fatto Beuys riteneva che le sue lezioni fossero delle sculture in quanto con le parole incideva l'anima ed il pensiero dell'ascoltatore. Non è questa l'ultima "invenzione" della critica? e cioè l'Arte Relazionale, un'arte fatta di parole, gesti e comunicazioni corporali che ci coinvolgono tutti, democraticamente?!

Boris Brollo

* Rodolfo Guzmàn Toledano/ Isabel Hernàndez Medina: Origine e Evoluzione della Pittura, attraverso il Tempo. 2024, Città del Messico.

Galleria

News correlate

01 Luglio 2025

IN MINOR KEYS - IN TONALITA' MINORE

Nessun Uomo è un'isola da questo verso di Johon Donne parte l'idea di una societa condivisa nell'arte da parte della curatirce Koyo Kouoh